1922 — 1938 годы.

“За гремучую доблесть грядущих веков…” 1931, 1935.

Биографические сведения.

Вступительное слово учителя.

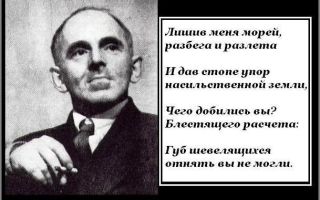

Мандельштам покидает Ленинград в 1931 году. Его московский период продлится три года — до 1934 и будет одним из самых интенсивных в творчестве поэта. Именно в 30-е годы Мандельштам начинает трагически сознавать себя как человек, живущий в мире, где нет ни Бога, ни вечности, ни смысла существования — ничего. Звонкая пустота.

Вызов властителю с “жирными пальцами” брошен Мандельштамом и в его знаменитом стихотворении “Мы живем, под собою не чуя страны…” (1933). Помимо первой строчки, гениально воплотившей мысль об отчужденности человека от человека и от своей страны, стихотворение, быть может, и уступает вершинам творчества Мандельштама.

Но эта карикатура, эта злая эпиграмма – акт гражданского мужества и, естественно, приговор, подписанный поэтом самому себе. 13 мая 1934 года Мандельштам был арестован и сослан в Чердынь, где была попытка самоубийства. Чердынь было разрешено заменить на Воронеж.

Невиданный творческий взлет 1935 года воплотился в создании Воронежских тетрадей.

- Лишив меня морей, разбега и разлета

- И дав ноге упор насильственной земли,

- Чего добились вы? Блестящего расчета –

- Губ шевелящихся отнять вы не могли.

Превозмогая горечь одиночества и отверженности, Мандельштам достигает удивительной полноты, цельности видения мира, органической сопричастности всему, что происходит вокруг, высочайшей степени свободы.

Окончательная редакция стихотворения “За гремучую доблесть грядущих веков…” не сразу далась Мандельштаму. Он работал над ним в марте 1931 и в конце 1935 г.

Анна Ахматова свидетельствовала, как в 1933 году он сказал ей: “Стихи сейчас должны быть гражданскими”.

Анализ стихотворения “За гремучую доблесть грядущих веков…”

- За гремучую доблесть грядущих веков,

- За высокое племя людей

- Я лишился и чаши на пире отцов,

- И веселья, и чести своей.

- Мне на плечи кидается век-волкодав,

- Но не волк я по крови своей,

- Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

- Жаркой шубы сибирских степей.

- Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,

- Ни кровавых кровей в колесе,

- Чтоб сияли всю ночь голубые песцы

- Мне в своей первобытной красе,

- Уведи меня в ночь, где течет Енисей

- И сосна до звезды достает,

- Потому что не волк я по крови своей

- И меня только равный убьет.

- Вопросы на выявление общего представления о стихотворении в целом.

- Фронтальная работа.

- Какие чувства вызвало стихотворение? О чём оно?

- Какая строчка в стихотворении является главной?

Вопросы для анализа стихотворения в группе.

- Как вы понимаете образ век-волкодав? Что чувствует лирический герой?

- К кому в стихотворении обращается лирический герой? Что противопоставляется в стихотворении жизни людей?

- В чём особенности композиции стихотворения? К какому композиционному приёму прибегает поэт, чтобы усилить звучание последней строчки?

- Что вы можете добавить после анализа стихотворения к пониманию главной его мысли?

Предполагаемые ответы.

1. Какие чувства вызвало стихотворение? О чём оно?

Очень тяжёлые чувства – подавленности, безысходности. Трус, хлипкая грязца, кровавые крови в колесе – это приметы тридцатых годов. Это стихотворение о веке – волкодаве.

2. Какая строчка в стихотворении является главной?

Последняя строчка в стихотворении является главной: И меня только равный убьёт.

3. Как вы понимаете образ век-волкодав? Что чувствует лирический герой?

Век — волкодав явно враждебен поэту. Стихотворение начинается с прямых признаний лирического героя в своём одиночестве. Он один на фоне покорного и молчащего народа. Поэт выразил правду массового существования.

Ведь если век — волкодав, то тот, кому он кидается на плечи, – уже не человек, а волк. Для лирического героя утрата права быть человеком страшнее гибели.

Он никогда ни при каких условиях не откажется от этого права: не волк я по крови своей.

4. К кому в стихотворении обращается лирический герой? Что противопоставляется в стихотворении жизни людей?

Вторая строфа превратилась в развёрнутую метафору. Герой обращается к веку, к собственной судьбе. К создателю? Выходом из столкновения с волкодавом становится уход в ночь, где течёт Енисей.

В данном контексте ночь выступает как спасительное начало. Сибирские степи превращаютсяв жаркую шубу, а затеряться в них означает уподобиться шапке, запихнутой в рукав.

Здесь уход в ночь — обретение незаметности, защищённости, тепла, хотя гибельный смысл самого ухода всё равно присутствует как фон.

Мотивы ночи и степи создают образ страны, сияющей голубыми песцами, с её первобытной красой, медленным Енисеем и сосной, которая до звезды достаёт. Здесь очевидна отсылка к двум лермонтовским мотивам — ночной, звёздной гармонии (“Выхожу один я на дорогу…”) и спящей под снегом севера одинокой сосны (“На севере диком стоит одиноко…”).

Но если у Лермонтова возникала коллизия жизни-сна, жизни-забытья, противостоящей холодному сну могилы, то в стихах Мандельштама лермонтовские реминисценции создавали образ некоей глубинной, непроявленной жизни, метафорическим выражением которой становились текущая подо льдом река, хранимое под снегом тепло и неостановимый рост дерева зимой. Эта жизнь выступает как противовес хлипкой грязце и кровавым костям в колесе.

5. В чём особенности композиции стихотворения? К какому композиционному приёму прибегает поэт, чтобы усилить звучание последней строчки?

- Повтор во II и IV строфах:

- Но не волк я по крови своей…

- Потому что не волк я по крови своей…

6. Что вы можете добавить после анализа стихотворения к пониманию главной его мысли?

Лирический герой за гремучую доблесть грядущих веков,// За высокое племя людей отдаёт благополучие, радость, честь. Но он не станет одним из волков, и веку-волкодаву его не убить. Его миссия как поэта – прорвать своим голосом оцепенение эпохи. Творческому дару поэта равновелика только сама природа: И меня только равный убьёт.

Биографические сведения.

Заключительное слово учителя.

В мае 1937 — поэт возвращается из ссылки с запрещением жить в Москве; 2 мая 1938 года – арестован в санатории в Саматихе; приговорён к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность; смерть наступила в пересыльном лагере 27 декабря 1938 года.

Из опубликованных сведений о последних днях Мандельштама наиболее достоверным представляется свидетельство сокамерника поэта Ю. И. Моисеенко, опубликованное Э. Поляновским в очерке “Смерть Осипа Мандельштама” (“Известия”, 30.05.92).

Бесхитростный рассказ человека, весьма далекого от поэзии, вряд ли осознающего величие того, о ком он рассказывает, потрясает своей трагической простотой.

Домашнее задание: Учащиеся читают стихи 30-х годов. Выполняют письменно задания С3, С4. Учат наизусть одно стихотворение.

Примеры домашних работ:

В каких образах стихотворения “За гремучую доблесть грядущих веков…” воплощено представление лирического героя о его времени?

Центральный образ стихотворения “За гремучую доблесть грядущих веков…” – это образ века-волкодава. Такая метафора создаётся на сравнении людей, живущих в данную эпоху, с волками.

Лирический герой не принадлежит к этой стае и говорит, что лучше он уедет в Сибирь (“Уведи меня в ночь, где течёт Енисей…”), чтобы спастись от проявлений своего страшного века (“не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе…”).

По мнению героя, три самых главных болезни его века — это трусость, малодушие, жестокость. Сибирь же представляется ему желанным укрытием, он идеализирует её, используя гиперболу: “где сосна до звезды достаёт”.

Он верит, что век-волкодав его не сломит, его человеческому достоинству равна только могущественная природа, “где течёт Енисей”. Но в стихотворении звучит трагическая нота: “уведи меня в ночь”. Образ ночи — это неестественный образ жизни для человека.

Мелехина Ольга. 11Я.

В каких стихотворениях русских поэтов звучит тема назначения поэта и поэзии, и чем они близки стихотворению О.Э.Мандельштама “За гремучую доблесть грядущих веков…”?

Тема поэта и поэзии волнует любого пишущего стихи, она поднимается во многих стихотворениях русских поэтов. Одно из самых известных – “Пророк” М.Ю.Лермонтова. Между двумя стихотворениями можно провести несколько параллелей. Во-первых, в обоих герой противопоставляет себя толпе: пророк видит в людях проявление злобы и упрёка, герой Мандельштама — трусость и жестокость.

Толпа не понимает и не принимает пророка, поэтому он отрекается от общества и уходит в пустыню. Герой Мандельштама отказывается быть в “волчьей стае” века-волкодава, поэтому он хочет укрыться в Сибири.

Второй важный момент — божественность творческой силы пророка Лермонтова и лирического героя Мандельштама: “вечный судия дал всеведенье пророка”, “не волк я по крови своей, и меня только равный убьёт”.

Мелехина Ольга. 11Я.

«Век», анализ стихотворения Мандельштама

Стихотворение «Век» было написано Мандельштамом в 1922 г. Это осмысление писателем нового века, своей эпохи, революции 1917 г., которую молодой поэт принимал с восторгом, гражданской войны и её последствий.

Литературное направление и жанр

Приметы акмеизма как основы творчества поэта ярко проступают в этом стихотворении.

Все абстрактные понятия овеществляются (век подобен зверю, нынешнее тяжёлое время разбило его позвоночник, земные стихии тоже имеют хрящи и позвонки).

Для тонко чувствующего Мандельштама наступивший хаос подобен смерти его любимых земных осязаемых вещей, разрушению миропорядка. По жанру стихотворение относится к философской лирике, это элегия.

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из 40 строк. Оно делится на 5 восьмистиший. Каждое восьмистишье формально распадается на 2 четверостишья, не соединённых рифмовкой, а связанных между собой по смыслу. Каждое восьмистишье – новый поворот мысли поэта.

В первой строфе лирический герой обращается к зверю-веку, который пришёлся на перелом эпох, чей позвоночник сломан. Поэт определяет основные проблемы века: все земные вещи ранены, у них горлом хлещет кровь.

Но она же – кровь строительница. Только жертва крови склеит позвонки зверя. Это должен быть человек не робкого десятка, не захребетник. Ему придётся заглянуть в зрачки зверя, стать с ним лицом к лицу, постараться его понять.

Это поиск героя, мольба о помощи.

Вторая строфа указывает на причину того, почему зверь ранен: волна играет его позвоночником. Исследователи творчества Мандельштама видят в волне символ революции, но символ всегда многозначен.

Это могут быть разные драматические и трагические события на сломе веков. Во второй части строфы речь идёт о деяниях «волны». Век уподобляется нежному хрящу ребёнка, принесённому в жертву.

С точки зрения лирического героя, убито всё наиболее важное и уязвимое (темя жизни), причём в начале своего существования, в младенчестве земли.

В третьей строфе лирический герой предлагает свой выход, как начать «новый век» и вырвать из плена старый. Здесь слово век приобретает ещё более узкое значение «эпоха», то есть может исчисляться даже не человеческой жизнью, и тем более не столетием, а быть коротким переломным периодом. У века появляются колена, состоящие из узловатых дней.

Флейта, которая связывает колена – это символ творчества или созидания. Но созидание невозможно, потому что волна (революция и катаклизмы) раскачивается не сама по себе, а люди своей тоской и жаждой хорошей жизни качают волну.

Гадюка, дышащая мерой золотого века – одновременно и змей-искуситель, предложивший революционный путь, и мудрый идеал золотого века, к которому стремились жаждущие революции.

Четвёртая строфа о ходе истории и смене эпох в целом. Лирический герой предполагает, что другие времена будут счастливыми, но тот век, в который ему довелось жить, может только оглядываться назад, на то время, когда он был гибким зверем, на следы своих деяний тех времён, когда позвоночник не был разбит.

Последняя строфа трагична. Лирический герой не нашёл культурного героя, способного исцелить зверя. Кровь-строительница продолжает хлестать из земных вещей (рефрен первой строфы). Все земные стихии (море, небо) равнодушны к происходящему в человеческом обществе. Рана века смертельна, эта эпоха будет ознаменована трагическими событиями.

Тема стихотворения – пророчество о трагичности и неисцелимости века, о разрушительности происходящих событий. Основная мысль – неотвратимость и неизбежность разрушений и гибели, которая обусловлена бездействием и непониманием общества, отсутствием в нём настоящих героев.

Тропы и образы

Всё стихотворение метафорично (век-зверь, кровь-строительница, позвонки столетий, горло земных вещей, трепещет захребетник, порог новых дней, темя жизни, вырвать век из плена, связать флейтой узловатые колена, тёплый хрящ морей мещет в берег горячей рыбой, птичья сетка – небо, влажные глыбы – облака) . Эпитеты в стихотворении чаще всего метафорические Смертельный ушиб – важнейший образ, вывод о невозможности исцеления эпохи, попытка смириться.

В основе образов олицетворение. Мандельштам одушевляет не просто явления природы (море, небо тоже имеют позвонки, глядят, волна играет), но и абстрактное понятие эпохи (век, горло у земных вещей).

У зверя-века описана не только внешность (зрачки, позвонки, узловатые колена дней, лапы), но и внутренние качества (эпитеты прекрасный, жалкий, когда-то гибкий, жесток и слаб, бессмысленная улыбка).

- Двойное сравнение во второй строфе (век сравнивается с нежным хрящом ребёнка, а его принесение в жертву – с библейской жертвой ягнёнка) усложняет синтаксис и восприятие.

- Символичны образы волны, гадюки, дышащей мерой золотого века, флейты, крови вещей.

- Исследователи отмечают, что Мандельштам в стихотворении обращается к образу, использованному Шекспиром в Гамлете: «Распалась связь времён» (в другом переводе – «свихнулся век»).

Гамлет – тот герой, который есть у человека эпохи Возрождения, но которого нет в начале 20 в. Он готов вправить век собственной рукой. Другое дело, что у него не получается.

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным хореем, ритм простой и чёткий, рифмовка перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской. Простая форма не отвлекает от содержания, которое каждый читатель понимает по-своему, интерпретируя стихотворение в рамках текста.

-

«Notre Dame», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Ленинград», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Мы живём, под собою не чуя страны…», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Бессонница, Гомер, тугие паруса…», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Нежнее нежного», анализ стихотворения Мандельштама

-

«О свободе небывалой», анализ стихотворения Мандельштама

-

«За гремучую доблесть грядущих веков», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Золотистого меду струя из бутылки текла…», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Сохрани мою речь навсегда», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Вечер нежный», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Я ненавижу свет», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Только детские книги читать», анализ стихотворения Мандельштама

-

«Батюшков», анализ стихотворения Мандельштама

-

Осип Эмильевич Мандельштам, краткая биография

- По произведению: «Век»

- По писателю: Мандельштам Осип Эмильевич

Анализ стихотворения «Век мой, зверь мой – кто сумеет заглянуть в твои зрачки» (Мандельштам О.Э.)

Анализ стихотворения «Век мой, зверь мой — кто сумеет Заглянуть в твои зрачки» (Мандельштам О.Э.) — это и анализ событий 1917 года. Именно о них пишет поэт в своем стихотворении. Написано оно уже в 1922 году и представляет собой начало трилогии о революции.

После революции 1917 прошло уже пять лет. Все события осмыслены и обдуманы, прочувствованы. Стихотворение — это впечатления и отношение к произошедшему поэта. Потому еще будут написаны «1 января 1924», «За гремучую доблесть грядущих веков…».

И в каждом из них бесконечная тоска и ненависть к революции, которую не мог просто так пропустить мимо своего сердца поэт. Вообще советская власть сильно повлияла на творчество Мандельштама.

С каждым годом его стихи становились все мрачнее и печальнее, все больше он замыкался в своих чувствах и эмоциях. И уж тем более все сложнее было ему принимать разрушающую революцию.

Возможно, отторжение кровавых перемен перемежалось и с предчувствием трагического конца, ведь за такие стихотворения власть обязательно должна была привести поэта к ответу за них.

Стихотворение из десяти строф посвящено одной теме — теме революции. Автор делится своими впечатлениями и переживаниями. Называя революцию «кровь-строительница», Мандельштам выражает идею о ее разрушительном влиянии. Братоубийственная война разрушила, разрознила людей, довела до отчаяния и разорвала связь времен.

Можно разделить стихотворение на шесть частей. В каждой строфе возникают новые образы и события, и кульминацией является пятая строфа.

В первой строфе очень образно представлена эпоха рубежа веков. Век предстает в образе зверя, позвонки которого — это столетия. Позвонки 19 и 20 веков разорваны, потому несчастный зверь оскалился, защищая себя от кровавой революции. Войны раздирают его на части, разламывают пополам, и никто не посмеет заглянуть веку в глаза, некому склеить разорванный звериный хребет.

Продолжают вставать перед читателем красочные образы революции, крови и страданий и во второй строфе. Картины эти у Мандельштама страшные. Революция не просто кровавая, вся земля становится живим существом, растерзанным людьми. «Кровь-строительница» — это можно назвать своеобразным оксюмороном, ведь кровь появляется там, где нарушена целостность.

Но этим Мандельштам делает акцент на том, что именно на разрушении основана идея революции. Кровью строится новое будущее. Она «хлещет» «горлом из земных вещей» — метафора, которая продолжает идею разрушения. Разрушена жизни, разрушено общество. Нарушен привычный, земной уклад жизни, природное, настоящее крушит и ломает революция. Здесь же появляется символ порога новых дней.

Вот только какими они будут, никто сказать не может.

В третьей строфе появляется символ волны. Волной накрывает революция, искореняя все мирное, что было до нее на земле.

Метафора «И невидимым играет/Позвоночником волна» — как землетрясение, от которого содрогается вся земля. Констатирует печальный факт поэт, говоря, что снова принесли «век младенческой земли» в жертву жизни.

С помощью сравнения автор передает страдания века, который без особых усилий смогли погубить:

Словно нежный хрящ ребенка,

Век младенческой земли.

Век не просто так предстает в образе младенца. Это и символ начала века, еще молодого. Но он уже залит кровью. Младенец век и потому, что он так же, как маленький ребенок, беззащитен перед людьми.

Пятая строфа звучит как надежда на спасение, между строк и образов читается, казалось бы, выход из ситуации, и вот-вот флейта свяжет два века, залатает раны, вылечит общество. Мандельштам, рисуя мечты о спасительной флейте, создает сложную метафору:

- Чтобы вырвать век из плена,

- Чтобы новый мир начать,

- Узловатых дней колена

- Нужно флейтою связать.

Удивительные образы созданы в этой строфе поэтом. Век заперт в плену кровавых войн. Нужно менять мир, прислушаться к спасительной флейте и пойти за ней. Мандельштам и в этом стихотворении верен своему поклонению музыке. Флейта символизирует мир и творчество.

Но пока люди не слышат музыкальный инструмент, поэтому узловатые, то есть неровные, болезненные дни идут один за другим. Эта мысль развивается в следующих строфах.

В них одновременно звучит и надежда на светлое будущее, и его невозможность до тех пор, пока продолжается раздор:

Это век волну колышет

Человеческой тоской,

Волной революции колышет человеческая тоска. Она ослепляет людей, и пока они не осознают свои ошибки, не наступит благоденствие.

Жизнь, несмотря на печальные события в стране продолжается. Она в цикличности, в повторяющихся событиях из года в год, изо дня в день:

И еще набухнут почки,

Брызнет зелени побег…

Все это еще будет, и еще расцветет страна в новой мирной жизни, ведь набухают почки, и зеленеют деревья после долгой зимы.

Но на восстановление должно уйти много времени. И зияет пустотой разбитый позвоночник «прекрасного жалкого века».

Будущее туманно и непонятно, настоящее страшное, пугающее. Прошлое же оставило после себя кровавый след, на который оглядывается теперь век с растерянной улыбкой, не понимая, как жить теперь.

Последними двумя строфами передана основная мысль стихотворения. В ней теряется и всяческая надежда на светлое будущее. Уж слишком страшные последствия у жестокого и кровавого времени, которое довелось увидеть поэту.

Крошечная надежда на мирную жизнь прерывается вновь появившемся образом «крови-строительницы».

Но самое страшное, что может окончательно убить всческую надежду, это даже не жестокость и насилие, у которых рано или поздно должен быть конец. Страшнее безразличие к происходящему.

Оно становится многоточием в истории. Пока безразличие льется, как кровь, невозможно ждать каких-то изменений.

Несмотря на то что Мандельштам к моменту написания стихотворения ушел от символизма, все-таки оно наполнено символами и образами. Но благодаря им и получилось у поэта передать свое отношение к революции. Так самыми яркими символами является зверь, олицетворяющий собой век.

Зверь здесь ожесточенный, но он вынужден защищать себя, так как его уже ранили, сломали пополам, и теперь он, будучи когда-то гибким, теперь «жесток и слаб». Оживает в стихотворении и земля, у которой горлом идет кровь, «кровь-строительница» — так называет революцию поэт. При этом нет здесь явных олицетворений: все они заключаются в оживших образах.

Светлые и радостные эпитеты «от лазурных влажных глыб» не смягчают настроение лирического героя, а только делают его еще мрачнее.

Больше всего в стихотворении метафор: «склеит … позвонки», «горлом из земных вещей», «на пороге новых дней»… Практически все стихотворение состоит из метафор.

Не менее значимым, а пожалуй, даже главным, можно считать оксюморон «Прекрасный жалкий век».

Начало 20 века могло бы стать благоденствием для творчества, но ужас революции превратил любое творческое начало века в жалкое зрелище.

Оксюморон «Горячей рыбой» вовлекает читателя в гущу революционных событий, представленных страшным хаосом.

Присутствует в стихотворении и аллитерация звука «р» на протяжении всего текста. К тому же написано оно четырехстопным хореем, что все вместе заставляет читать его взахлеб, с надрывом.

Тема революции в лирике Мандельштама — особая глава его творчества. Хотя он и относил себя к акмеистам, он не смог пройти мимо такого события, как революция. Поэт многого ожидал от грядущих изменений, много надежд возлагал, как и многие, если не все, в стране. Но все оказалось совершенно не так, и страна вместо реформ проливала кровь еще долгое время.

Несомненно, стихотворение «Век…» занимает огромное место в творчестве и в жизни поэта. Наверное, без революционной трилогии мы не смогли бы узнать в полной мере личность Мандельштама.

Ведь все его творчество до этой темы было совершенно аполитичным, и многим критикам поэзия акмеистов казалась камерной. Возможно, она такой бы и оставалась, если бы не коррективы времени.

Но тем ценнее для нас, современных читателей, творчество одного из самых замечательных поэтов начала 20 века.

На меня стихотворение произвело очень сильное впечатление, в первую, очередь, своими необычными образами.

Читая «Век…», начинаешь воспринимать революцию не только через призму цифр и фактов, но и через эмоции, которые оно вызывает, наверное, у всех читателей.

Благодаря таким стихам вообще переосмысливаешь многие события, происходившие сто лет назад, и порой поражает, как могли люди в такое нелегкое, кровавое время любить и творить. Можно сравнить это с мандельштамовскими строками:

И еще набухнут почки,

Брызнет зелени побег…

В этом заключается неутолимая жажда жизни, несмотря на абсолютную, казалось бы, безысходность.

Сочинение: О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ "Век" Художественный анализ

Осип Мандельштам по праву занимает особое место в литературе XX века — среди таких великих имен, как Маяковский, Есенин, Ахматова, Цветаева, Пастернак. Поэт всегда был честен и открыт перед собой и своим временем, и хотя на его долю выпало немало испытаний, стремился к свободному и откровенному выражению своих мыслей, без страха и сомнения шел навстречу нелегкой судьбе. И поэтому даже в тяжелейшие для себя и стрпяы годы он не мог не очутиться на самом высоком гребне исторического прозрения и самопостижения. Чуткое сердце и раскрепощенный ум давали ему возможность заглядывать в будущее и трезво оценивать настоящее.

[sms]

Образ жестокого и кровавого времени, взрастившего в то же время целую плеяду замечательных поэтов и писателей и явившегося “колыбелью новой жизни”, предстает перед нами в стихотворении О. Мандельштама “Век”, написанного в 1923 году. Кровь-строительница хлещет Горлом из земных вещей, Захребетник лишь трепещет На пороге новых дней. Мандельштам принял революцию в надежде, что она принесет народу истинную свободу и, следовательно, — счастье. Революция принесла боль, кровь, голод, разруху, потому что началась не с построения нового, а с разрушения старого. Но в тяжелое для страны время Мандельштам не покидает родину в поиске более спокойной жизни, а готов разделить с ней и горе, и радость.

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки,

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки? Век представляется поэту зверем, потому что для этого времени были характерны надчеловечность, стихийность, неуправляемость событий, сумевшие сломать хребет налаженного бытия, но неспособные самостоятельно взрастить новое существо. Мандельштам видит глубокие корни разыгравшейся трагедии и готов чувствительным инструментом своего искусства помочь взбаламученному и разъяренному веку вновь обрести гармонию и лад, чтобы укрепить изуродованный и окровавленный хребет времени “флейтой-позвоночником”:

Чтобы вырвать век из плена,

Чтобы новый мир начать,

Узловатых дней колена

Нужно флейтою связать. Но для построения нового нужно время, а его катастрофически не хватает, так же как не хватает для залечивания ран целой страны усилий одного поэта: “льется, льется безразличье на смертельный твой ушиб”. И все же, несмотря на тяжелые события, свидетелем которых стал и Мандельштам, жизнь продолжается, идет своим чередом. Человек — лишь песчинка в океане ми- „оздания, и она способна не только на разрушения, но и на созидание — в это нужно верить и к этому стремиться. А иначе жизнь пройдет мимо, оставив людей в одиночестве со своими бедами, проблемами и болью.

И еще набухнут почки,

- Брызнет зелени побег,

- Но разбит твой позвоночник,

- Мой прекрасный жалкий век!

- И с бессмысленной улыбкой

- Вспять глядишь, жесток и слаб,

- Словно зверь, когда-то гибкий,

- На следы своих же лап.[/sms]

Анализ стихотворения «Век» (О. Мандельштам)

Осип Мандельштам – поэт серебряного века, века революции слова и литературы, века революции народной и правительственной, века обновленного и разящего прямо в глаз. Его произведения исполнены символизмом, включенным в систему «нового», не побоюсь этого слова, модернового слова. Одним из таковых является стихотворение «Век», написанное в 1922 году.

История создания

Написанное в 1922 году, стихотворение являлось некоей реакцией поэта на ранее произошедшие события, а именно на революцию 1917 года. Произведение создавалось наряду с другими стихотворениями, и по сути своей, оно не имеет под собой конкретно вырванного из контекста инцидента, а лишь является отголоском революционного обновления страны.

Данная работа – первая часть трилогии, которая посвящена критике нового времени и переосмыслению прошлого. Чем дольше поэт жил при советской власти, тем мрачнее становились краски в его стихах. Следом за «Веком» пошли «1 января 1924» (1924) и «За гремучую доблесть грядущих веков…», где автор говорит о произошедших переменах с гневом, тоской и разочарованием.

Жанр, размер, направление

Мандельштам, раздумывая над последствиями революций и гражданских войн, вплетает ноту грусти в свои строфы. Оттого произведение стоит отнести к жанру лирики, а если быть конкретнее – к лирической элегии. Философско-томные заключения и сравнения, такие как:

Это век волну колышетЧеловеческой тоской,И в траве гадюка дышит

https://www.youtube.com/watch?v=jRHLxqWns9I

Мерой века золотой.

Автор формулируют основные мировоззренческие идеалы поэта в данное время, в данном месте: одновременное ощущение хаоса и смены порядка приводят Мандельштама в замешательство.

Однако довольно абстрактные, не поддающиеся представлению понятия, он упорядочивает в систему символов и конкретных слов: «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки…» — это своеобразные метафоры, вводимые поэтом.

Подобная конкретизация называется акмеизмом: расплывчатые и обобщенные явления становятся вполне вещественными и в некоей мере обытовленными, пригодными для представления.

Размер стихотворения определяет и сам ритм: это четырехстопный хорей. По звучанию и согласованию звуков – просто и ритмично. Оттого и хочется читать его взахлеб – символы и образы представлены достаточно динамично.

Образы и символы

Символом революции и гражданской войны следует назвать все произведение в целом. Однако отдельные образы четко коррелируются с обозначением конкретного события:

И невидимым играетПозвоночником волна

Волна – образ революции, захватывающий и заглатывающий все сущее, попадающееся на пути. Она прокатывается сквозь леса, тайгу и снега от Санкт-Петербурга вплоть до Сибири. По свойствам — она стихийна, подобно цунами, состоящему из «пучка» волн, движущихся к берегу.

Век, уподобляющийся зверю, символизирует «оскал», некогда направленный против режима власти, против монархии и всех ее сторонников. Он воплощает несогласие, подобно животному, не желающему подчиняться человеческим командам.

Кровь-строительница хлещетГорлом из земных вещей

Метафора крови – флаг социализма…Социализм – строитель современного, наступившего режима. Именно на крови, пролитой пролетариатом, на крови, пролитой монархическими слугами и подчиненными, зиждется воцарившийся порядок.

Темы и проблемы

Стихотворение отмечено, прежде всего, темой революции, как говорилось ранее. Безжалостной и кровопролитной нитью проходит она «волной», не щадя никого. Война народа, освещенная в произведении, является скорее впечатлением поэта, нежели каким-либо призывом к действию.

Произведение Мандельштама не представляет собой сборную солянку проблематик, упорядоченную в одну систему. Скорее, автор грешит на чрезмерную жертвенность и многогибельность подобных переворотов. Он указывает на «человеческую тоску» и «кровь-строительницу» как на основные составляющие событий революционных и беспокойных.

Более того, автор указывает на «раненость земных вещей», которая является роковой для прежнего режима и его власти.

Смысл

«Век» Мандельштама имеет смысловое деление на восьмистишья. Каждое новое – сюжетный виток событий, тянущихся друг за другом.

- Первое из них – это непосредственная важность переломной обстановки двух столетий: назревают перемены, все прежнее – не имеет будущего, а настоящее подобно хребту, сломанному и бессильному.

- Вторая строфа – сущность перелома – волна. Революционная волна, породившая жертвенность и отчаяние столетия, погубившего в корне все мирное.

- Третья строфа – надежда на спасение. Осветление хмурой революции существует! Флейта – символ творческого благоденствия, именно оно способно «зашить» хребет и вдохнуть жизнь в некогда торжествующее искусство. Однако люди покамест неподвластны силе творчества, они являются источниками беспокойств. Стоит лишь прислушаться к флейте: она подскажет. Однако ж сейчас – это невозможно.

- В четвёртой тематической строфе автор описывает актуальную ситуацию страны: она разбита, угнетена и лишь оглядка на степенное и развитое, сулящее благополучие прошлое, заставляет скорбеть о невыносимой ошибке настоящего.

- Пятая, решающая строфа, посвящена бесповоротно трагическому исходу эпохи. Если быть точнее – век ранен смертельно, не существует более исцеления. Бремя трагедий протянется на столетие… Кровь не остановить, она все еще хлещет, поглощая человеческое общество в круговорот революций…

Средства художественной выразительности

Символы и образы исполнены олицетворения: «Век – зверь», «Кровь – строительница»…Горлом обладают земные вещи, лишенные одухотворения. «Век глядит», а также имеет позвоночник или хребет, нещадно поломанный революцией…

Более того, тропом предстает здесь и сравнение: «Словно зверь, когда-то гибкий, На стопы своих же лап…»

Произведение богато на эпитеты: «от лазурных, влажных глыб…». В данном случае читателю представляется море, цвета и состояния эпитета. Созерцатель втягивается в пространство текста, окружается обстановкой, представленной в произведении.

Более того, текст переполнен оксюморонами: «Прекрасный, НО жалкий век», «Горячая рыба»… Оксюморон применен для «шокирования» читателя, его втягивания в хаотичное пространство произведения. Вещественные вещи предстают перед созерцателем как нетипичное и что-то особенное, являющееся характеристикой трагического, обособленного века ярких событий.

София Ткаченко

Интересно? Сохрани у себя на стенке!

Анализ произведений

Анализ стихотворения «Век» (О. Мандельштам)

Поделиться

Анализ стихотворения Мандельштама Век

События Октябрьской революции очень трагичны и кровавы. Многие из этих действий оставили неизгладимый отпечаток на личности многих авторов, в том числе и великого поэта Осипа Мандельштама.

Казалось бы, все должно наладиться, ведь с приходом советской власти грядут великие изменения: свергается царское самодержавие, все должно измениться к лучшему.

Не все так радостно, как должно было быть: погибло огромное количество невинных людей, жертв было тысячи. Переломные события в истории были кровопролитными.

Все, что происходило в то время, очень волновало и тревожило Мандельштаму. Поэт сотворил очень пронзительное стихотворение, в котором все было точно и ярко описано: просто крик души поэта, его чувства и переживания.

Смена столетий, с 19 на 20 было по истине жестким. Это время Мандельштам называет зверем. Все вокруг меняется, жизнь и обычный уклад тоже меняется. Людям было тяжело смирится с новыми законами и образом жизни. Большевики пытались построить новый мир, однако, ради этого нового мира пришлось пройти через крах и разруху.

Мандельштам ярко и красочно показал в своем стихотворении «Век» навал смену власти, Октябрьскую революцию настоящей трагедией, которую обязательно нужно исправить и поскорее. Поэт считал, что на это способно только искусства и творческая сила, которой обладают талантливые люди.

Люди нуждались в правде, которую никто, кроме писателей не мог им показать. Только люди искусства могли открыть глаза людям на правду. Русский народ и так много пережил за все свое время существования. Вокруг царил хаос, разруха и беда.

Люди были в панике, не знали, что делать и чего ожидать.

Мандельштам пытается справиться с новой властью благодаря своему творчеству и рвению. Он воодушевлен, хочет бороться и не намерен сдавать.

Он призывает всех, кто связан с искусством, чтобы они вместе с ним боролись, чтобы все они вместе смогли избавить всех тех, кто пострадал в это время от озлобленности и гнева.

Ведь, если это не произойдет, ничего лучшего не будет. Никаких изменений не будет. Спасения не будет, которого так ждут люди.

Век – это зверь – сравнение, которое, Мандельштам считал наиболее уместным. Зверь устал от перемен, вечных войн и проблем, которые обрушились на головы простых людей. Мандельштам использовал различные художественные приемы, чтобы сделать свой стих еще более выразительным, прониконовенным и чувственным.

Анализ стихотворения Век по плану

Возможно вам будет интересно

Мандельштам телефон анализ. Анализ стихотворения Мандельштама «Век

Стихотворение «Ленинград» написано в 1930 г. Это относительно спокойный период в жизни поэта. С 1925 по 1930 гг. Мандельштам пишет только прозу, а после путешествия на Кавказ снова обращается к стихам. Одно из них – стихотворение-предчувствие, предсказание «Ленинград». Это стихотворение о встрече с родным городом. Мандельштам любил Петербург и скучал по нему в странствиях.

Стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в ноябре 1931. Трудно поверить, что цензура пропустила его.

Семья Мандельштамов переехала в Петербург, когда Осипу было 6 лет. Там юноша учился в Тенишевском училище, затем, с перерывами, на разных факультетах Петербургского университета, хотя обучение не закончил. В Петербурге Мандельштам начал писать стихи, посещал «башню» Вячеслава Иванова, познакомился с другими поэтами (Ахматовой, Гумилёвым, Блоком, Цветаевой).

Тема, основная мысль и композиция

Стихотворение состоит из семи двустиший. Это разговор с самим собой и с городом. Лирический герой выносит слово «Ленинград» в название, во второй строфе появляется определение «ленинградский». К Ленинграду лирический герой не обращается, а только к Петербургу в четвёртой и пятой строфах.

Первое двустишье написано от первого лица. Это повествовательное предложение о возвращении в город детства. Вторая и третья строфы – обращение к самому себе. Это горечь узнавания города, который сегодня вызывает негативные эмоции.

Четвёртая и пятая строфы – обращение к сущности города, просьба о защите. Лирический герой хотел бы вернуть прошлое, но не только его знакомые мертвы, но и сам он на грани гибели, утратил место жительства.

В этих строфах лирический герой дважды обращается к городу «Петербург».

Последние две строфы подчёркивают тревожное эмоциональное состояние лирического героя, который боится ареста, прихода «гостей дорогих» настолько, что вырвал звонок и проверяет по ночам дверные цепочки.

Тема стихотворения – гибель города и целой страны, человека в этом городе. Основная мысль — предчувствие беды, которое проявляется на всех уровнях организации текста.

Тропы и образы

В первой строфе лирический герой не называет город по имени. Отношение к городу у героя не просто как к человеку (до слёз знакомый), но к родному, которого обнимаешь, так что видны прожилки. Даже как к ребёнку, чьи припухлые желёзки тебе знакомы.

Вторая и третья строфы наполнены цветами. И рыбий жир фонарей, и желток, подмешанный к зловещему дёгтю – метафоры тусклого жёлтого цвета, испускаемого речными фонарями и зимним солнцем из-за туч.

Цвета в стихотворении превращаются в вещества. Интересно, что эти образы ещё и противно пахнут (рыбий жир и дёготь), как будто город, каким лирический герой его застал, противен ему.

Поэтому в следующих строках герой обращается к истинному городу – Петербургу.

Для него это город мёртвых, который как будто хранит память о людях ушедшей эпохи. Вместе с названием изменился и город, и сам герой. Дорогие ему люди исчезли вместе со старым Петербургом, а в Ленинграде уже невозможно позвонить по старым телефонам. Это строфы о не-звучании, о голосах мёртвых и телефонах, от которых уехали хозяева-жильцы.

Да и как позвонить, если лирический герой ютится на чёрной лестнице? Тема незвучащих звонков продолжается теперь в дверном звонке, который вырван с мясом, следовательно, звонить не может. Но и в таком мёртвом состоянии он ударяет лирическому герою в висок (символ смертельной опасности).

В последней строфе, наконец, появляется звук. Дверные цепочки гремят кандалами (метафора). Лирический герой указывает на причину гибели – приход «дорогих гостей» (ирония).

Даже если звонок вырвать с мясом, это не спасёт от стука в дверь. Мандельштам предчувствовал свой арест, случившийся в 1934 г.

, через полгода после антисталинских стихов, которые Мандельштам неосторожно читал многим, как бы приближая свою гибель.

Интерпретировать стихи Мандельштама очень трудно. Образы всегда многозначны. Возможно, мертвецы – это те, за кем уже пришли «дорогие друзья».

И это сотрудники госбезопасности, а не лирический герой, вырвали с мясом звонок, пытаясь дозвониться. Тогда и звуковые образы в романе будут иными.

А может быть, дорогие друзья – это не ирония, а призраки прошлого, которых ждёт полусумасшедший лирический герой.

Эпоха «серебряного века» и Мандельштам

Двадцать первого января 1937 года Мандельштам пишет Тынянову: «Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней, кое-что изменив в ее строении и составе». Все исполнилось, все сбылось.

Имя Осипа Эмильевича Мандельштама навсегда осталось в русской поэзии, и в ряду других имен нерасторжимо связано с понятием «серебряного века».

Во времени эпохи одна от другой отличаются как страны в пространстве, и когда речь идет о нашем «серебряном веке», мы представляем себе какое-то яркое, динамичное, сравнительно благополучное время со своим особенным ликом, резко отличающееся от того, что было до и что наступило после. Тем не менее эпоха «серебряного века» простирается между временем Александра III и 1917 годом.

На протяжении «серебряного века» в нашей литературе проявили себя четыре поколения поэтов: бальмонтовское (родившиеся в 60е и начале 70-х годов XIX века), блоковское (родившиеся около 1880го), гумилевское (родившиеся около 1886 г.), и, наконец, поколение, родившееся в девяностые годы: Г. Адамович, М. Цветаева, С. Есенин, В. Маяковский, О. Мандельштам и другие.

Его стихи невозможно отторгнуть от полноты русской поэзии. Конечно, всегда найдутся люди, которых Мандельштам просто раздражает. Что же, в его мысли, в его поэзии, во всем его облике и впрямь есть нечто царапающее, задевающее за живое, принуждающее к выбору между преданностью, которая простит все, и нелюбовью, которая не примет ничего. Но отнестись к нему безразлично невозможно.

«Прописать бесприютную тень бесприютного поэта в ведомственном доме отечественной литературы, отвести для него нишу в пантеоне и на этом успокоиться — самая пустая затея. Уж какой там пантеон, когда у него нет простой могилы, и это очень важная черта его судьбы», — писал С. Аверинцев. В мир русской литературы Мандельштама ввел его учитель Вл.

Гиппиус, один из поэтов, тесно связанных с ранним русским декадентством. Поэтому ранние произведения Мандельштама написаны под влиянием поэзии символизма. Для этого этапа творчества было характерно представление поэта о Вселенной как о «мировой туманной боли», «бедной земле».

Однако уже в стихотворениях той поры чувствовалось мастерство молодого поэта, умение владеть поэтическим словом, использовать широкие музыкальные возможности русского стиха, особенно ямба. Первая русская революция и события, сопутствующие ей, для мандельштамовского поколения совпали со вступлением в жизнь.

В тот период Мандельштама заинтересовала политика, но тогда, на переломе отрочества к юности, он оставил политику ради поэзии. В творчестве Мандельштама характерно преобладание над техникой, над образностью принципа аскетической сдержанности.

У него преобладают рифмы «бедные», часто глагольные или грамматические, создающие ощущение красоты и прозрачности: Никто тебя не проведет По зеленеющим долинам, И рокотаньем соловьиным Никто тебя не позовет. Его рифма удивительна тем, что не застилает собой сути — того важного, что он стремится донести до читателя. В лексике ценится не столько богатство, сколько жесткий отбор.

У Мандельштама нет ни разгула изысканных архаизмов, как у Вячеслава Иванова, ни нагнетания вульгаризмов, как у Маяковского, ни обилия неологизмов, как у Цветаевой, ни наплыва бытовых оборотов и словечек, как у Пастернака. Есть целомудренные чары — Высокий лад, глубокий мир, Далеко от эфирных лир Мной установленные лары.

У тщательно обмытых ниш В часы внимательных закатов Я слушаю моих пенатов Всегда восторженную тишь.

Начало первой мировой войны — рубеж времен: Век мой, зверь мой, кто сумеет Заглянуть в твои зрачки И своею кровью склеит Двух столетий позвонки? Для Мандельштама это время окончательного прощания с Россией Александра (Александра III и Александра Пушкина), Россией европейской, классической.

Он прощается со старым миром по-своему, перебирая старые мотивы, приводя их в порядок: В белом раю лежит богатырь: Пахарь войны, пожилой мужик. В серых глазах мировая ширь: Великорусский державный лик. Только святые умеют так В благоуханном гробу лежать: Выпростав руки, блаженства в знак, Славу и покой вкушать.

Разве Россия не белый рай И не веселые наши сны? Радуйся, ратник, не умирай: Внуки и правнуки спасены! Самым значительным из откликов Мандельштама на революцию 1917 года стало стихотворение «Сумерки свободы».

Его очень трудно подвести под стандартные рамки «принятия» или «непринятия», но в нем отчетливо звучит тема отчаяния и призыв «мужаться» — ведь происходящее в России «огромно» и оно требует степени мужества, которая была бы пропорциональна этой огромности. «Идеал совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей эпохи.

Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже.», — писал Мандельштам в 1922 году в брошюре «О природе слова». Начало 20-х годов явилось для поэта периодом подъема его мысли и творческого вдохновения, но эмоциональный фон подъема, который звучит в стихотворениях той поры, соединяется с чувством обреченности и физической болью тягот. Нельзя дышать, и твердь кишит червями, И ни одна звезда не говорит. В стихах 20-х и 30-х годов Мандельштам активизирует диалог с собственным временем, в них особое значение приобретает социальное начало, открытость авторского голоса. Сверхличной темой становится то, что происходит со страной, с народом. У Мандельштама нет каких-то особенно филантропических тем; но ведь и Пушкин не был сентиментальным моралистом, когда подвел итоги своих поэтических заслуг в строке: «И милость к падшим призывал». Дело не в морали, дело в поэзии. Согласно пушкинской вере, унаследованной Мандельштамом, поэзия не может дышать воздухом казней. Заступаясь за приговоренных к смерти, поэт не знал, что вскоре заступничество понадобится ему самому. Свои собственные злоключения, свою судьбу поэт принял с внутренним согласием на жертву: А мог бы жизнь просвистать скворцом, Заесть ореховым пирогом, Да, видно, нельзя никак. Подводя итог, нельзя не поразиться характерной особенности Мандельштама: его поэзии словно одновременно свойственны нездешнее вневременное звучание, зачастую совершенная прозрачность, неуловимость — и совсем рядом — предельная конкретность времени.

Список литературы

- Осип Мандельштам: полн. собр. соч. и писем. Т. 1. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.

- Иванов Г. Осип Мандельштам [Электронный ресурс]. URL: https://lib.rin.ru/doc/i/19749p.html (дата обращения 21.06.2015).

- Гаспаров Б. М. Еще раз о функции подтекста в поэтическом тексте: («Концерт на вокзале») // Литературные лейтмотивы. М., 1994.